| Die Stadt, die schlecht schläft

VON THORTSEN SCHMITZ

FOTOS: ASHKAN SAHIHI

MAGAZIN DER

SUEDDEUTSCHEN

ZEITUNG

No. 10 / 08-03-02 |

|

ZWEI MILLIONEN JUDEN LIEBTEN IHR NEW YORK, WEIL SIE SICH SICHER

FÜHLTEN. DAMIT IST ES NUN VORBEI.

Auf dem Flug von Tel Aviv nach New York sitze ich neben

einem kahl geschorenen Israeli, der soeben die Armee hinter sich gelassen

hat. Er heißt Jonathan, ist 22, hat tätowierte Oberarme und am Poansatz,

sagt er, "flattert ein Schmetterling". In Israel lassen sich junge

Menschen tätowieren als gäbe es die Geschichte nicht. Dabei leben dort

mehr Tätowierte als anderswo. Auch Jonathans Großmutter trägt eine

Tätowierung am linken Unterarm - aus Auschwitz. Als sie die Blüten auf

seinen Armen zum ersten Mal sah, weigerte sie sich, mit ihm zu sprechen.

"Ich will das nicht mehr", sagt Jonathan, "den Holocaust, den Krieg, die

Religion."

Bis vor kurzem noch kontrollierte Jonathan

Palästinenser, die genauso alt waren wie seine Eltern; zwei israelische

Soldaten hat er sterben sehen. "Ich muss die Bilder vergessen", sagt er

und versinkt in Woody Allens Im Bann des Jade-Skorpions auf dem

Videoschirm vor ihm. New York ist das Wohnzimmer Israels, Jonathan will es

sich dort bequem machen. "Muss es ausgerechnet New York sein?", haben ihn

seine Eltern noch unter dem Eindruck des 11.September gefragt. Als Antwort

machte Jonathan eine Gleichung auf: "Ob ich nun in New York von arabischen

Terroristen umgebracht werde oder in Tel Aviv vor einem Club, ist doch

egal."

New York ist die größte jüdische Stadt der Welt. Von den

acht Millionen Einwohnern sind zwei Millionen Juden, sie prägen das

gesellschaftliche und politische Leben. Zwölf Jahre nach Ed Koch hat die

Stadt mit Mike Bloomberg wieder einen jüdischen Bürgermeister, Woody Allen

und Bette Midler leben hier, die Schriftstellerin Susan Sontag, die

Fotografin Annie Leibovitz, die Modedesignerin Donna Karan. Die New York

Times wird von Juden herausgegeben, die größten Taxiunternehmen heißen Tel

Aviv und Jaffa und sind jüdisch; koschere Essenslieferanten bringen

freitags das SchabbatDinner, zum jüdischen Fest Chanukka stehen in allen

Hotels und Bürolobbys siebenarmige Kerzenleuchter auf den Empfangstresen.

„ES KANN

KEINE SICHERHEIT IM LEBEN GEBEN, WENN ES MÖGLICH IST, JUDEN MILLIONENFACH

ZU VERGASEN.“

Wie lebendig die jüdische Gemeinde ist; zeigt unter

anderem die im Februar gegründete Zeitschrift Heeb, die von

zwanzigjährigen Juden herausgegeben wird. Sie ist dem "coolen Juden"

gewidmet, wie der Untertitel "The New Jew Review" andeutet, Steven

Spielberg und der jüdische Unternehmer Charles Bronfman unterstützten das

Blatt mit insgesamt 70000 Dollar.

Die Redaktion des Hochglanzmagazins befindet sich in

Brooklyns Stadtteil Williamsburg, wo orthodoxe Juden Tür an Tür mit

Szenegängern und Hispanics leben. Die Art Directorin des Blattes, Nancy

Schwartzman, sagt: "Es gibt keinen besseren Ort auf dieser Welt für

Heeb als New York. Die Stadt sei toleranter als Jerusalem und reicher

als ganz Israel.

Schwartzman hat jüngst ein Jahr in Israel gelebt und

dort die "hippen" Israelis als Vorbild für das neue New Yorker Magazin

entdeckt. Die erste Ausgabe berichtet über Neil Diamond, die erste

jüdische Skateboardfahrerin, die Skateboarden an hohen Feiertagen wie Jom

Kippur "okay" findet, und über Afrolook-Frisuren von New Yorker Juden. Bei

der Eröffnungsparty in der "Essex Lounge" in Manhattan tanzten jüdische

Go-go-Boys und verteilten das Premierenheft — es ist den Opfern des

11.September gewidmet.

|

Im Wartezimmer von Ina Anisfeld wird man mit

Talibankämpfern und einem Meeresrauschen allein gelassen. Die Wellen

kommen aus einem Kassettenrecorder, der sich auch auf

Gebirgsbachgeplätscher und Vogelgezwitscher einstellen lässt. Bin

Laden und seine vermummten Helfer prangen auf den Titeln von

Newsweek und Time, andere Zeitschriften gibt es nicht. Als

ich die Assistentin frage, ob ich mir den Gebirgsbach anhören darf,

schürzt sie ihre Lippen zu einem "No". Seit drei Jahren rauscht das

Meer im Wartezimmer von Frau Anisfeld nun schon, im 27. Stockwerk

eines Bürogebäudes in Midtown Manhattan. Und die Patienten von Frau

Anisfeld, sagt ihre Assistentin, schätzten es nicht, wenn Dinge sich

änderten. |

Ina Anisfeld ist Psychologin und verfügt über einen

großen jüdischen Kundenstamm. Sie sitzt in einem Ohrensessel zwischen zwei

Fenstern. Durch das eine sieht man das Empire State Building und die

Flugzeuge, die wieder darüber hinwegfliegen. Durch das andere Fenster hat

man einen Blick auf die Südspitze von Manhattan. Kurz nach dem

11.September hat Ina Anisfeld überlegt, ob sie ihren Sessel in eine andere

Ecke stellen solle. Aber der Blick, haben ihr Patienten gesagt, sei schon

die halbe Therapie.

Viele ihrer Patienten leiden noch immer an

posttraumatischem Stress, schlafen schlecht, kauen Fingernägel, bekommen

Schweißausbrüche, haben Angst vor arabischen Taxifahrern und manchmal

davor, dass sie als Juden für den Angriff verantwortlich gemacht werden

könnten. Ein junger Israeli, der die Erinnerung an seine Zeit in der Armee

auslöschen möchte, hat seit dem 11.September wieder Albträume, fühlt sich

von Terroristen verfolgt. Ein anderer spielt mit dem Gedanken, nach Israel

auszuwandern: Dort würde er sich sicherer fühlen. Ältere Patienten hätten

gepackte Koffer im Flur stehen, einer von ihnen habe eine Liste mit

Telefonnummern angefertigt: Bei einem neuen Angriff soll jeder, der darauf

steht, schnell informiert werden. Der Ausnahmezustand ihrer Patienten sei

kein Verfolgungswahn im herkömmlichen Sinne, sagt Anisfeld. Die Angriffe

hätten schlicht jüdische Urängste hervorgerufen. Damit sie besser mit der

Erfahrung des 11.September umgehen können, sagt sie allen Patienten

denselben Satz: "Es kann keine Sicherheit im Leben geben, wenn es möglich

ist, Juden millionenfach zu vergasen."

Dass bin Laden sich New York als Ziel seines Angriffs

auf Amerika ausgesucht hat, hat nach Meinung von David Gelernter mit den

Juden der Stadt zu tun. Gelernter ist Computerwissenschaftler in Yale und

Opfer eines rechtsextremen US-Terroristen gewesen: Eine Briefbombe

verletzte ihn schwer. "Bin Laden hasst die Juden", schrieb er in einem

Essay im Oktober. Deshalb hätten bin Ladens Terroristen versucht, die

größte jüdische Stadt der Welt "in ein Brandopfer zu verwandeln".

"WIR JUDEN WISSEN, WIE ES IST, VERFOLGT ZU

WERDEN. ABER WIR HABEN NICHT DAS MONOPOL AUFS LEIDEN."

Die meisten Schriftsteller und Künstler empfinden

ähnlich wie der Computerwissenschaftler. Louis Begley etwa, der

Rechtsanwalt, Schriftsteller und Präsident des amerikanischen

PEN-Zentrums, sagt: "Wir Juden in New York sind der große Satan für bin

Laden." Der Autor Tom Segev kann gar nicht genug Parallelen beschreiben

zwischen New York und Israel. Am 10.September war er aus Jerusalem kommend

in New York gelandet, um "ein ruhiges" akademisches halbes Jahr zu

verbringen. Einen Tag später "hatte ich Israel vor der Tür". Vor allem die

Glorifizierung der Feuerwehrmänner erinnere ihn an die Verehrung von

Luftwaffenpiloten in Israel. Und so, wie die Menschen in Amerika nun sich

selbst versicherten: "Wir haben Pearl Harbour überlebt, wir werden bin

Laden überleben", sagten die Menschen in Israel: "Wir haben den Holocaust

überstanden, wir werden auch Jassir Arafat überstehen."

"ICH DACHTE MIR, ES GEHÖRT DAZU, DASS WIR DIE PARTIKEL DER

VERSTORBENEN SEELEN EINATMEN."

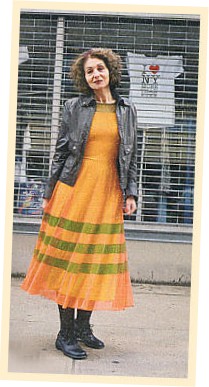

Die Autorin Lily Brett möchte

jetzt erst recht in keiner anderen

Stadt leben. |

Lily Brett hat eine Schwäche für

Kleider, und wenn sie mit einem Roman gerade mal nicht weiterkommt,

streift sie durch Chinatown und kauft Stoffe. Anschließend schickt sie

diese per Kurier zu ihrem besten Freund nach Sydney, wo er ihr Kleider

und Blusen daraus schneidert. Als das erste Flugzeug in den Nordturm

flog, diskutierte sie mit ihrem Freund gerade die Tiefe des künftigen

Dekolletees. Lily Brett rannte auf die Wooster-Straße in SoHo, wo die

Nachbarn bereits zu den Türmen hinaufschauten. Lily Bretts Eltern

haben Auschwitz überlebt, in ihren Büchern ist das Dritte Reich

zentrales Thema, und als sie an jenem Dienstagmorgen den Kopf zu, den

Türmen reckte, hatte sie nur diese eine Assoziation: Auschwitz.

"Ich bin mit brennenden Menschen aufgewachsen. Als ich

die Türme in Flammen sah und herabfallende Körper, musste ich sofort

an Auschwitz denken." Drei Tage nach dem Angriff verließ Lily Brett

mit ihrem Freund David Rivkin die Stadt, dann aber siegte das Heimweh

nach SoHo. "Es roch noch immer nach Tod. Aber ich dachte mir, das

gehört dazu, dass wir die Partikel der verstorbenen Seelen einatmen." |

Es gebe einfach keinen anderen Ort auf der Welt, an dem

sie lieber wohnen möchte, gerade jetzt. Lily Brett sitzt vor einem Glas

Kamillentee in einem geblümten Kleid ihres australischen Couturiers,

knabbert an einem Stück Matze und sagt: "Als Jude fühlt man sich in New

York zu Hause. Jeder versteht meinen Vater und seinen schrägen polnischen

Akzent, es gibt Taxifahrer, die Jiddisch sprechen." Und welche aus Beirut,

mit denen streitet Lily Brett über Israel, was wiederum nur in New York

möglich sei: dass eine Jüdin und ein Muslim in einem Taxi miteinander

reden, nicht Krieg führen.

Der Kellner in der Bar des feinen "Carlyle Hotel" schaut

griesgrämig auf meine Turnschuhe, dann auf seine Liste für diesen

Montagabend. Ich sehe nicht aus, als könnte ich mir einen Abend mit Woody

Allen leisten: 150 Dollar kostet allein der Eintritt, zwanzig Dollar ein

Glas Wein. Er führt mich weit weg von der Bühne, an einen Platz irgendwo

zwischen zwei Säulen. Erst als ich ihm sage, ich käme aus Israel, strahlt

der Kellner und erzählt, er habe dort Verwandte. Und einen besseren Platz

für mich.

Immer montags ab halb neun spielt Woody Allen zusammen

mit der New Orleans Jazz Band. Sein Agent hatte mir gesagt, ich sollte

versuchen, ihn nach dem Konzert anzusprechen. Viel Hoffnung aber hatte er

mir nicht gemacht: "Mr. Allen gibt keine Interviews darüber, wie er sich

als Jude fühlt."

An diesem Montag machte Woody Allen keinen glücklichen

Eindruck. Er lächelte kein einziges Mal. Wenn er nicht spielte, legte er

die Klarinette auf seinen Schoß und ließ die Schultern hängen. So als

hätte er die ganze Last der Welt auf seinen Schultern zu tragen.

Der Terroranschlag, hatte Allen in den Tagen nach dem

11.September gesagt, sei "grauenhaft", aber "er wird mein Leben nicht

verändern". Nur drei dieser Montage hatte er ausfallen lassen. Er fühle

sich zwar nicht mehr so sicher wie ehedem, "aber verlassen werde ich New

York nie!" In den Tagen nach dem Anschlag wollte Woodv Allen Blut spenden,

aber seine Blutgruppe 0 war nicht gefragt. So schmierte er Sandwiches für

die Feuerwehrleute.

|

Stanley Cohen wohnt in einer Ecke des East Village, die er

seinen Besuchern nachts nicht zumuten möchte: "Kommen Sie, wenn es hell

ist". Die Hauswände sind mir Graffiti übersprüht, auf den Trottoirs

stehen Drogendealer mit Goldketten und alle paar Minuten rasen

halbwüchsige Puerto-Ricaner mit ihren Wagen die Avenue-D entlang —

ohrenbetäubender HipHop dröhnt durch die offenen Fenster.

|

|

Um zwölf Uhr mittags klingle ich an Cohens schwerer

Eisentür, er empfängt mich im Bademantel und einer zweiten Warnung: "Von

nun an sind Sie im Visier des FBl". Cohen entschuldigt sich, er müsse eben

noch duschen, ich solle doch fernsehen. Seinen gereizten Hund stellt er

mit Karotten ruhig. Im Flur hängen Bilder aus Cohens Leben: als

Hausbesetzer, als Demonstrant, als Sozialarbeiter mit Drogenabhängigen auf

Entzug, als Freund der Palästinenser: Auf einem Bild steht er neben

Arafat. Stanley Cohen ist eine der derzeit umstrittensten Personen im

öffentlichen Leben der USA: Er verteidigt als Anwalt Muslime, die im

Verdacht stehen, für bin Ladens Al-Qaida zu arbeiten. Und Cohen ist Jude.

Die Juden Amerikas sagen, so einer kann kein Jude sein. Und die Muslime

umarmen ihn. Der palästinensische Hausbesitzer schätzt die Arbeit des

Juden für Muslime so sehr, dass er von Cohen nur wenig Miete für

das Loft verlangt. Deshalb bleibt Cohen der Avenue D treu.

Als er mit nassen Haaren aus dem Badezimmer kommt,

klingelt das Telefon. Es ist CNN, zum dritten Mal in dieser Woche. Dass

Cohen als Jude Muslime und Terroristen verteidigt, sprengt

Vorstellungskraft und Toleranz. Er spricht Arabisch, betritt Moscheen in

Brooklyn mit einem "As-salam alaikum" und er ist eng befreundet mir Moussa Marzook,

dem politischen Führer der radikal-islamischen Hamas, der seit 1997 im

syrischen Exil lebt. Cohen verteidigt in diesen Tagen sich — weil er selbst

Menschen verteidigt, die seiner Ansicht nach für eine "gerechte Sache"

kämpfen. Er sieht sich als Scharnier zwischen der Welt der Juden und jener

der Muslime: "Wir sind alle Semiten."

Wenn Cohen redet, dann nicht, um zu argumentieren,

sondern um zu überzeugen: Es sei doch eigentlich unmöglich, dass "ein Jude

ein Hamas-Mitglied nicht verteidigt", sagt er, wenn man ihn zweifeln hören

möchte. Demnächst, sagt Cohen, werde er für mutmaßliche Terroristen vor

Gericht gehen, die den September-Attentätern geholfen haben sollen.

Welche, darüber müsse er schweigen. CNN hat ihn eben noch gefragt, ob er

auch bin Laden verteidigen würde: "Sure!" Als Jude sei er geradezu

verpflichtet, anderen zu helfen, die ebenfalls unterdrückt werden: "Wir

Juden wissen, wie es ist, verfolgt zu werden. Wir haben nicht das Monopol

aufs Leiden." Der Angriff auf Amerika, meint Cohen, sei auch die Folge

der amerikanischen Israel-Politik. "Die USA haben so viel Hass gesät,

es musste eines Tages einfach zu so etwas kommen".

"BIN LADEN IST WIE HITLER. DER HAT AUCH DIE GANZE WELT VERRÜCKT

GEMACHT"

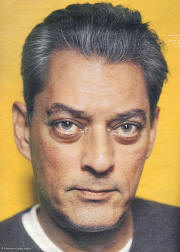

Dass Paul Auster Jude ist, weiß kaum einer seiner

Leser. Sagt er. Ich frage, ob ihm das Jüdischsein egal sei, und er fragt

zurück: "Wie kann einem Juden das Judesein egal sein?" Bin Ladens Angriff

sei "der schrecklichste Moment für Juden in der amerikanischen

Geschichte".

|

|

Zusammen mit der Schriftstellerin Siri Hustvedt und ihrer 14-jährinen Tochter Sophie leben die Austers in Park

Slope, Brooklyns feinerer Gegend. Eigentlich wollte mich Paul Auster gar

nicht treffen: Er habe doch schon alles gesagt. Man solle jetzt schweigen —oder sich dafür

einsetzen, dass Amerika nicht alles Geld in einem globalen Krieg gegen

Terrorismus verpulvere. Paul Auster verabscheut Bush. Er habe kein

Vertrauen in dessen Regierung, die nur aus "kalten Kriegern" aus der

Regierung des Vaters bestünden.

Als ich an einem Nachmittag dann doch im Wohnzimmer der

Austers sitze, bessern drei bullige Handwerker die morsche Holzveranda

aus. Der Staub der Zwillingstürme habe sich in das Holz gefressen,

sagt Paul Auster, zieht an einem Zigarillo und fragt, ob ich nicht ein

Glas Whisky möchte. |

Er könne einfach nicht mehr über den 11. September reden,

entschuldigt er sich. Er findet die von den Handwerkern verursachte Unruhe

"spannend". Das Chaos erinnere ihn an jenen Dienstag im September. "Ich

dachte, ich würde nie wieder auch nur ein Wort schreiben." Wochenlang

habe er "nur sinnloses Zeug" getan, Rechnungen geschrieben, Müll

rausgetragen, neues Farbband für die Schreibmaschine gekauft. Drei Wochen

vor dem Angriff hatte er seinen letzten Roman beendet, der im Herbst

erscheint.

Die Anschläge, sagt er, "habe ich kommen sehen.

Natürlich nicht in dieser Dimension". Paul Auster plädiert für Demut und

dafür, sich für Gegenwelten zu interessieren. Am Abend zuvor habe er mir

seiner Frau den "tollsten Film der Welt" gesehen,

Sullivan's Travels.

Ein Film über einen plötzlich erfolglosen

Hollywoodproduzenten, der das wahre Leben als Obdachloser kennen lernen

will, um "wahre" Filme drehen zu können. Die Parabel gefällt Paul Auster: "Wir bombardieren die arabische Welt, dabei wissen wir gar nichts von

denen." Anstatt die fremde Welt kennen zu lernen, habe sich Amerika mit

Monica Lewinskv und Zigarren beschäftigt.

|

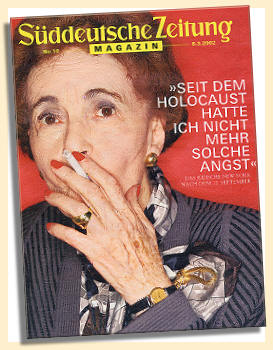

Das Badezimmer von Lisa Schwarz ist komplett rosa. Die

Kacheln, der Toilettenbezug, die Handtücher, die Kleenextücher. "Rosa

schmeichelt - den Falten", sagt Frau Schwarz mit ihrer tiefen Raucherstimme

und zündet sich eine Zigarette an. Die Achtzigjährige arbeitet als

Assistentin des Herausgebers an drei Tagen in der Woche im Büro der

deutsch-jüdischen Zeitung Aufbau. Am Morgen des 11.September kam Lisa

Schwarz aus dem Badezimmer und lief in ihre Fernsehecke in der Küche, wo

sie den Tag mit den NBC-Nachrichten beginnt. Die Bilder von den brennenden

Türmen konnte sie zunächst nicht einordnen: "Ich dachte, ich hätte aus

Versehen den Spielfilmkanal gedrückt." In den darauf folgenden drei Tagen

hat Lisa Schwarz zum ersten Mal das Kettenrauchen fast vergessen: "Ich hatte solche Angst

wie seit dem Holocaust nicht mehr." |

|

Manchmal weint Lisa Schwarz, wenn im

Fernsehen wieder ein Bericht über die Anschläge läuft: "Aber das muss nichts heißen: Ich heule ja schon, wenn

mir jemand Happv Holidays wünscht". Den Nazis ist Schwarz in letzter

Minute entkommen und von aus Berlin in die Schweiz geflüchtet. Von dort

fuhr sie 1948 weiter nach New York. Sie lebt seit über fünfzig Jahren in

derselben Wohnung in der Upper West Side; in den Regalen stehen deutsche Bücher,

im Kühlschrank liegt deutsche Salami und im Wohnzimmer hängen der Duft von

Fendi und eine Weltkarte, auf der sie mit Bleistift Datum. Uhrzeit und Ort

von Kapitulationen der deutschen Armee mir Bleistift notiert hat. Das Fendi-Parfum versprüht sie jeden Tag, um den Rauch zu neutralisieren. Am

nächsten Tag treffen wir uns zum Mittagessen in einem Schweizer

Restaurant, Frau Schwarz liebt das Essen und das Land so sehr, dass sie

ihre Büronische mit Plakaten des Schweizer Fremdenverkehrsamtes tapeziert

hat. Sie sagt, die Angriffe hätten alle ihre jüdischen Freundinnen "aus

dem Gleichgewicht geworfen". Der Angriff habe "auch uns Juden gegolten".

Während sie mit ihren Rösti beschäftigt ist, hält sie inne, als sei sie

wie von einem Geistesblitz getroffen, und sagt: "Bin Laden ist wie Hitler.

Der hat auch die ganze Welt verrückt gemacht". Sie schminkt ihre

Lippen nach und lächelt über den Taschenspiegel hinweg: "Sie könnten auch

ein Muslim sein und trotzdem würde ich mit Ihnen zum Lunch gehen".

Claude Sabbah sitzt in seiner Boutique in Downtown

Manhattan, Da House of Sabbah, und er strahlt beim Thema 11.September,

dass man den goldenen Schneidezahn blitzen sieht: "Wir mussen jetzt alle

zusammenhalten", sagt der gebürtige Marokkaner, "Juden, Muslime, Christen,

Hinduisten." Vor fünf Jahren ist Sabbah aus Paris nach New York gezogen,

seitdem stattet er Lauren Hill und Miss Elliott aus, zieren seine Hosen,

Mäntel, Blusen und Abendroben Vogue-Cover und

füllen halbe Reportageseiten der New York Times. New York sei

das "Mekka der Juden".

Nachdem Sabbah 1997 in New York gelandet war, musste er

seine Koffer öffnen. Als der Zollbeamte Sabbahs Chanukka-Kerzenleuchter

und Gebetsriemen herausfischte, fragte er:

"Are vou Jewish?"

"Are vou praying?" "Yes."

"Weleome to New York!"

Er habe das Gefühl gehabt. "ich lande in der Bibel". In

Paris habe man ihn dirty Arab" geschimpft. in Casablanca "dirty Jew".

Und in New York "bin ich einfach Claude".

Der Jude Claude: Es ist Freitagmittag und plötzlich öffnet sich die Tür

zu seiner Boutique und zwei junge orthodoxe Juden aus Brooklyn bitten um

Aufmerksamkeit. Sie kommen unregelmäßig freitags, um mit Claude zu beten.

Unbeeindruckt von dessen Tattoos und Ringen und Ketten schnallen sie ihm

Gebetsriemen um, legen ihm eine Kippa auf die Baseballmütze — dann beten sie zu

dritt. Bevor sie gehen, belehren uns die zwei orthodoxen Jungs aus

Brooklyn, dass der 11.September ein Tag der "Erlösung" gewesen sei: "Wenn

so wenige Menschen es schaffen, die ganze Welt zu verändern, dann lernen

wir daraus: Jeder kann die Welt verändern. Wir müssen gute Taten

vollbringen."

Am Tag meiner Abreise rufe ich Jonathan, meinen

Sitznachbarn auf dem Flug nach New York, bei seinen Freunden an. Sie holen

ihn aus dem Bett. Er jobbt seit ein paar Tagen in einer Bar und hat ein

Zimmer in einer Wohngemeinschaft in Aussicht. Gestern Nacht habe er an der

Bar ein sehr hübsches Mädchen kennen gelernt. "Erst war ich mir sicher,

sie ist lsraelin. Aber sie kommt aus Beirut!" Sie wollen heute vielleicht

ins Kino gehen.

Ansichten aus Israel:

Abraham zwischen den Welten

[Buch

/

CD]

|